REVIEWS : 099 現代音楽〜エレクトロニック・ミュージック (2025年6月)──八木皓平

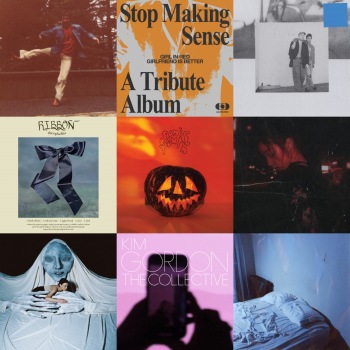

"REVIEWS"は「ココに来ればなにかしらおもしろい新譜に出会える」をモットーに、さまざまな書き手がここ数ヶ月の新譜からエッセンシャルな9枚を選びレヴューするコーナー。今回は八木皓平による、現代音楽〜エレクトロニック・ミュージックを横断する、ゆるやかなシーンのグラデーションのなかから9枚の作品を選んでもらいました。

OTOTOY REVIEWS 099

『現代音楽〜エレクトロニック・ミュージック(2025年6月)』

文 : 八木皓平

David Longstreth / Dirty Projectors / s t a r g a z e 『Song of the Earth』

LABEL : Transgressive

ダーティー・プロジェクターズとして輝かしいキャリアを築き上げてきた、USインディー屈指の音楽家、デヴィッド・ロングストレスは、これまでの作品の節々で、現代音楽から受けた影響をアウトプットしてきたが、本作ではそれが全面展開されている。アメリカでは〈ノンサッチ / ニュー・アムステルダム〉からリリースされたのも頷ける音楽性だ。今回コラボレーションしているs t a r g a z eは、オーレン・パレットやアイスエイジ、ジュリア・ホルター等と仕事をしており、この連載ではアーロン・ダイヤ―との作品を紹介しているベルリンを拠点とするコレクティヴ。デヴィッド・ロングストレスのヴォーカル・ナンバーも多く収録されており、クラシック~現代音楽的な響きとともにポップなサウンドも聴くことができ、本作はまさしくダーティー・プロジェクターズの新作として聴かれるべきだ。これまでUSインディー・ロックとして彼の音楽を楽しんできた人にとっても、ふだんクラシック~現代音楽を楽しんでいる人にとっても、貴重な聴取体験になるだろう。

Third Coast Percussion 『Standard Stoppages』

LABEL : Cedille

ここで何度も取り上げてきた、現代最重要パーカッション・ユニットのひとつ、サード・コースト・パーカッションの新作は、今回も刺激的だ。最近は現代音楽とのコラボレーションが多いジェイリン(Jlin)、インド古典音楽の改革者にしてボーダレスな活動を展開していたザキール・フセイン、ジンバブエの作曲家でありンビラ(ムビラとも、親指ピアノの一種)の伝統を受け継ぐチンゴーザ一族の末裔であるムセキワ・チンゴッザ、現代ジャズ・ピアニストの最高峰にして今や様々なジャンルの音楽家たちに影響を与えているティグラン・ハマシャン、以前紹介したアワジン・プラット『Stillpoint』にも楽曲提供した気鋭のヴァイオリニスト、ジェシー・モンゴメリ―等、錚々たる作曲家たちによるバリエーション豊かな地域性を備えた楽曲群が極めて刺激的で、パーカッションを通して音楽の可能性を探求するその姿勢にリスペクトを禁じ得ない。

Lucy Railton 『Blue Veil』

LABEL : Ideologic Organe

プロデュースを担当するのが、カリ・マローン&スティーヴン・オマリーという最強の布陣。ヒドゥル・グドナドッティル、オリヴァー・コーツを凌駕しうる当代随一のチェリスト、ルーシー・レイルトンによるセミ・ドローン・サウンドが美しい。初のチェロ独奏アルバムということだが、鋭利で滑らかな持続性が、録音場所であるパリのサン・エスプリ教会に充満し、リスナーの鼓膜を静かに震わせる。チェロという楽器の内奥へ誘うような、細やかな音の震えや広がりを楽しむことができる本作は、ひとりの優秀なチェリストの作品という以上に、楽器のポテンシャルをブルータルに掘り起こすような様子すら伺える。じっくりと耳を澄ませることで顕微鏡的に音の粒子を拾い集めるような聴き方をお勧めしたい。マスタリングは、久方ぶりのソロ・アルバム『The Incident』をリリースした、マエストロのラシャド・ベイカーだ。ルーシー・レイルトンにはそろそろ大きめの劇伴依頼が来てもおかしくない。